一条“粉丝应援礼”的热搜又一次激化了对娱乐圈不良生态的讨伐。有网友挖出某档节目中主持人对粉丝应援礼物的吐槽,如调侃粉丝后援团使用的强效不干胶难以撕下,以及自己已经到了二十多个保温杯、五十多支笔根本用不过来。

随着“礼物引导暗示”“奢侈贺礼清单”“金条豪礼”等爆点出现,该网络议题热度急速升温,人民网昨日发表评论“‘只要送礼就能解决很多问题’的不良价值观,对年轻一代的影响非常负面”、“别让不正之风荼毒年轻人”。粉丝应援真的可以凭借“粉丝自由”这一论断而“独善其身”吗?

“舶来品”应援文化扎根国内粉圈

粉丝中的“应援”主旨是声源、助威之意,最初由日本校园体育比赛中为运动员加油的“应援团”演变而来,但它随着上世纪日本大众文化产业的发展而得到广泛运用和传播,流行到了同样具有偶像崇拜文化的韩国,经过多年发展而更加成熟。2005年它伴随韩流风潮来到中国,并凭借少女时代、Super Junior-M、东方神起等偶像团体的爆红,“粉丝应援文化”迅速得到发展。

少女时代官方应援灯

少女时代官方应援灯

现在应援是指粉丝为所喜欢的偶像加油助威做出的一系列行为,可以分为线上线下两大类,线上有刷相关话题、给偶像投票等打榜活动;线下有制作演唱会周边、剧组餐车、赠送礼物、公告牌展示等。

除了日常应援外,在特殊的活动场合各大粉丝应援团还会来一场“应援battle”,花样百出,各显新意,谁也不想让自家偶像在应援手段和物资上败下阵来。

今年星光大赏场外的应援活动就是应援文化内的一场十分形象的博弈。杨洋粉丝后援团准备了浅蓝色大旗海洋, 1000个蓝色气球,大幅宣传海报,餐车上摆满了专属五角星小蛋糕;李现粉丝应援团为他在活动现场的道路两边摆满了专属应援海报,气势浩荡;杨幂粉丝应援团在巴士、横幅、易拉宝、狐狸气球部分都做了精心设计。 这些应援方式已经成为粉丝爱意的具体表现,它们不仅是粉丝自我情绪的输出,也是一场群体的狂欢。

杨洋粉丝准备的蓝色大旗海洋

杨洋粉丝准备的蓝色大旗海洋

此次粉丝应援物事件热议的焦点在于,本应为偶像一人提供的应援已经扩散到他(她)参与的节目制作方和主持人的层面,更像是一种“塞红包”行为,似乎反射了行业内部一种不公的“潜规则”。矛盾激化后,身处风口浪尖的著名主持人深夜凌晨就做出积极回应,明确表示自己的初衷是想引导不要浪费,并非是引导送礼行为,并在文末明确表示自己拒收粉丝礼物的决心。

粉丝应援文化不应该是单向的,不能任凭粉丝自主行动,偶像也应该做出回应,进行积极引导。在这个信息相互交流的时代, 只有双方都拥有共通的意义空间,在约定俗成的“软性要求”下,才能建构更规范、更健康的粉丝与偶像间的互动空间。

粉丝的“爱”并非盛情难却

每一次应援策划,每一场活动组织,每一件应援礼物都需要粉丝应援团付出大量的时间、人力和物力,它们都是粉丝爱的传达。关于这次事件的讨论中就有一种观点,认为这些应援礼物都是粉丝爱意的表达,偶像应该接受,拒绝粉丝的爱意,会对粉丝造成伤害。但是也有一些明星及团队对应援物的态度截然相反。

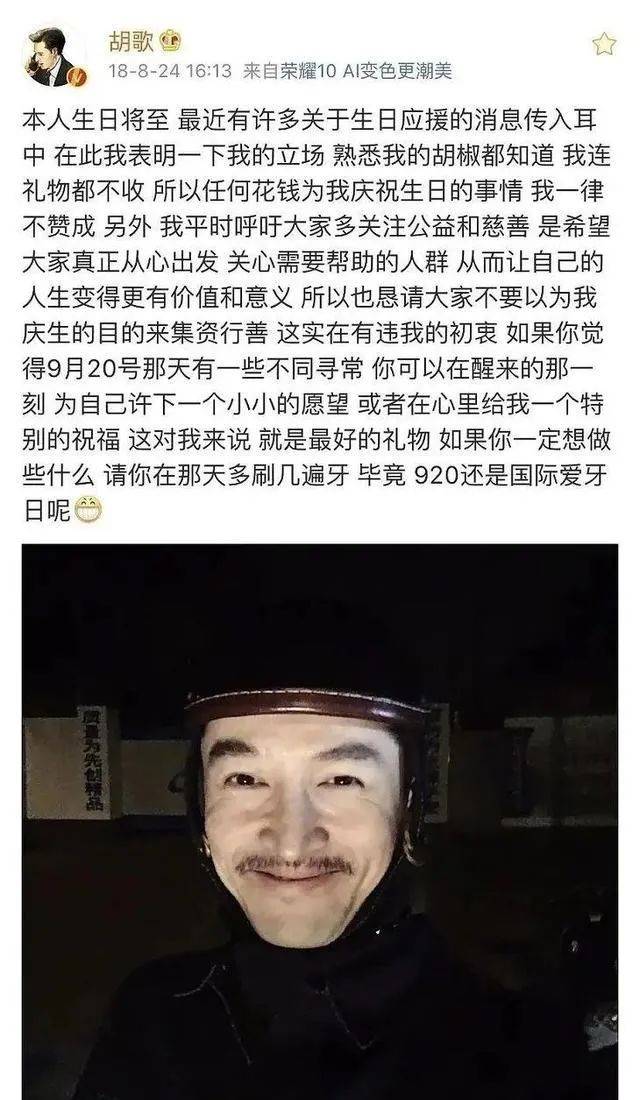

前不久万茜工作室就退还了粉丝的应援款,并发表声明,建议粉丝们用“理性的方式”来表示对偶像的喜爱与支持。胡歌也曾在2019年发表过拒绝粉丝应援礼物的相关声明,胡歌发博称:“我不希望用特殊的方式来制造盛世的假象”,粉丝们的祝愿对他来说就是最好的礼物。

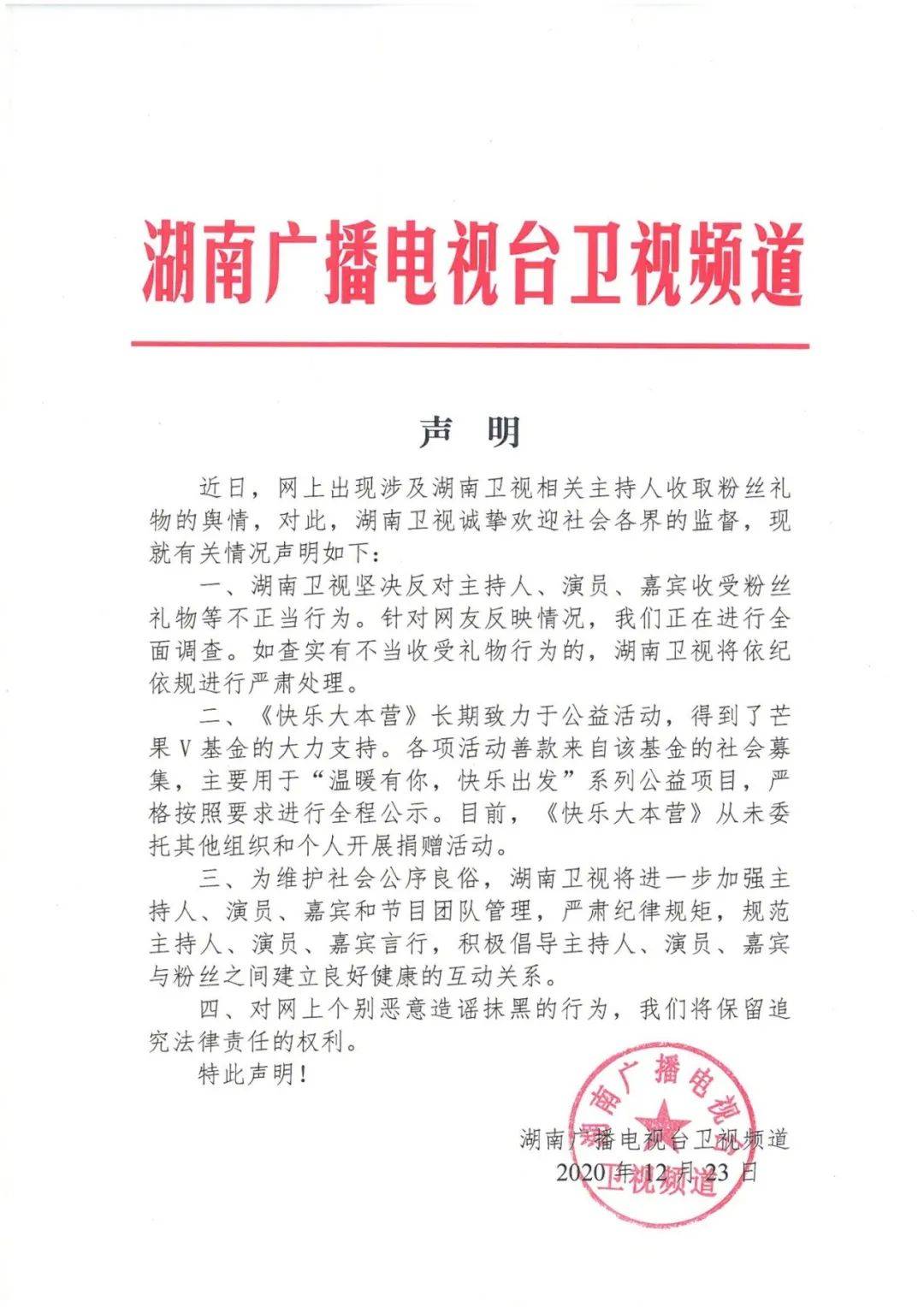

“娱乐圈老干部”霍建华就曾经表示过,如果粉丝要是送过于贵重礼物给他,他的反应就是:“打!死!她!”著名主持汪涵也在节目中明确表示过应该拒收粉丝们的应援物,“粉丝根本就不要花钱”。昨日事件发酵后,湖南卫视官微发表声明,明确表态“湖南卫视坚决反对主持人、演员、嘉宾收受粉丝礼物等不正当行为”。

现今娱乐圈表现出来的突出特点即“流量为王”,“流量”成为了“人气”的一种证明。粉丝通过线上打榜等行为,为偶像增热获得“流量”;线下应援来展现偶像的人气,甚至逐渐形成一种“应援越豪华偶像格调越高”的价值观。但实际上, 粉丝的应援不能促进偶像的成长,它也并不是偶像的核心竞争力,偶像很容易得到粉丝的认可,通过满足粉丝需求既可,但是同行的认可必须凭借自身的专业实力。

鲜肉不断,流量明星不断,每日热搜都很闹腾,一派文娱产业生机勃勃的景象,但繁荣背后却暗礁重重。价值生态的扭曲发展便是其中之一,偶像迎合粉丝和流量从而忽视“自我磨练”、“自我沉淀”,一定程度上流量也在对偶像带来反噬,所谓成也流量败也流量,粉丝与偶像之间畸形关系的扭转、健康互动关系的建立,成为当前娱乐行业发展的重要议题。

被消费主义入侵的“人情世故”

粉丝后援会送礼已经成为圈内“人情世故”的一种表现形式,反映的是行业的“潜规则”。其实这种现象并非只出现在这档节目中,偶像参加的任何节目,后援会都会考虑需不需要这样的“人情世故”,就连一些网红去比较有名气的直播间时,粉丝也会想通过“送礼行为”让自己的偶像得到更好的待遇。从某种意义上说,粉丝后援会已经担任了为偶像打点关系的角色。

鲍德里亚在《消费社会》中指出,现代社会消费的不是商品和服务的使用价值,而是它们的符号象征意义。粉丝应援文化中对此体现得最明显的就是“奢侈品应援”,粉丝消费的是奢侈品身后的“高档”神话,并实现自己偶像形象的镀金。

今天消费者消费的目的很多时候也不是为了实际需求的满足,而是那些不断被制造出来、被刺激起来的欲望的满足。粉丝经济能够如此快速发展的背后也包含了这个逻辑,资本通过制造“虚假需求”来刺激粉丝需求,粉丝通过消费获得满足,特别是对偶像情感表达的满足。

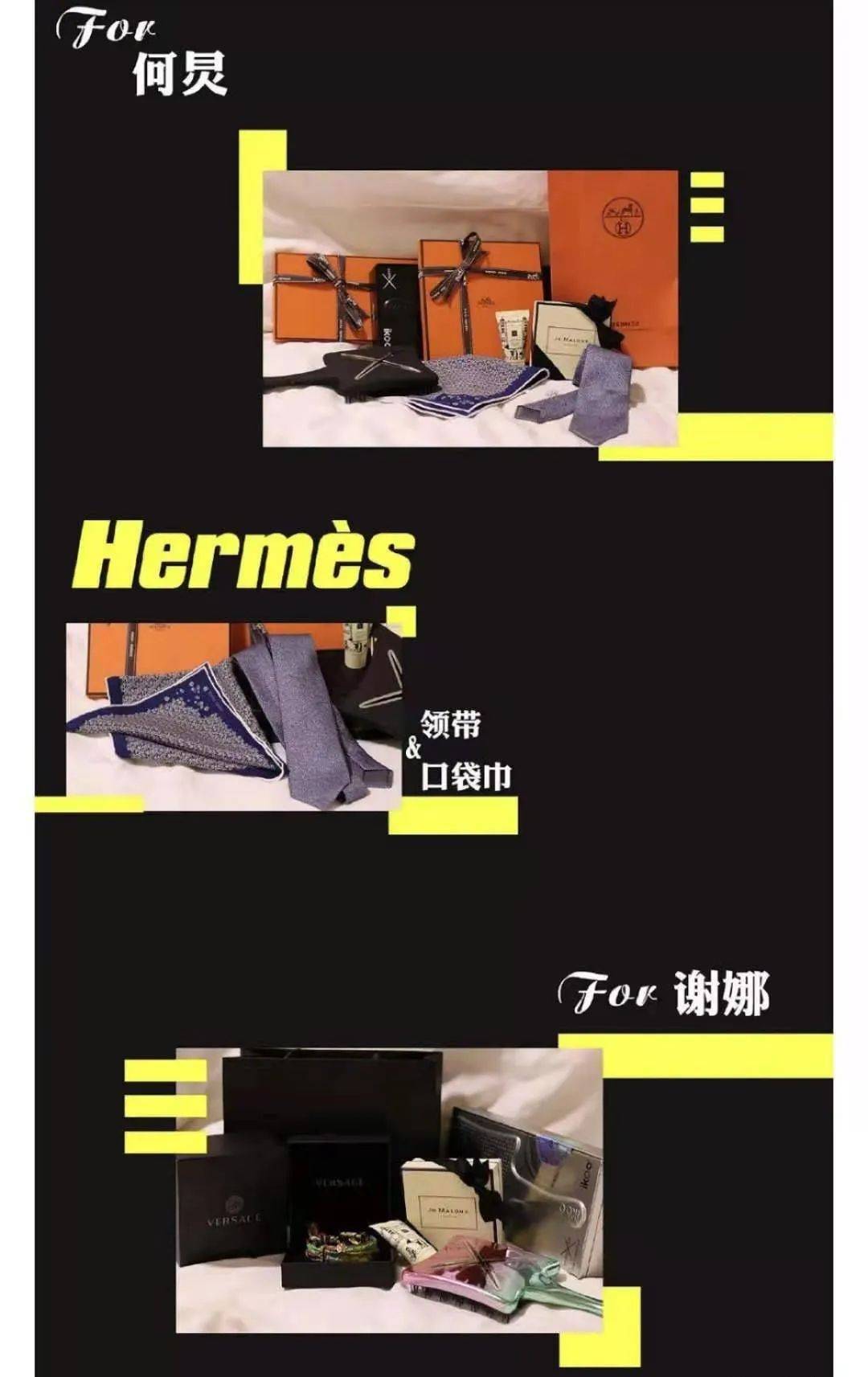

有的粉丝应援团“被迫”送礼,也是害怕别家的偶像受到“优待”而“冷落”自家的偶像, 当攀比心理愈演愈烈时,粉丝后援会的应援战争就会更加激烈,通过比拼应援物的价格、数量来一较高低,奢侈服饰、电子产品、珠宝玉石等贵重物品成为“竞争利器”,逐渐偏离理性消费的轨道。

某粉丝后援会展示送给主持人的礼物清单

某粉丝后援会展示送给主持人的礼物清单

殊不知, 应援送礼早已不是纯粹的情谊表达,它已经成为了商业链条中的一环,其背后的商业逻辑可能正在欺骗着粉丝们的初心。网络平台上经常会出现“流量才能置换资源”、“粉丝没钱就要被嘲讽”、“没应援就是没人气”等论调,年轻粉丝在这样的“刺激”下容易产生很多非理性行为,但这论调的背后可能存在资本的暗箱操作。

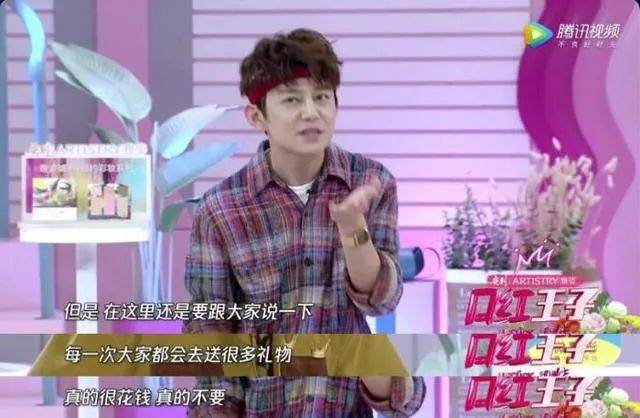

其实在健康的行业规范下,在专业的职业素养下,粉丝并不需要通过这样的行为去“帮助”自己的偶像获得“优待”。何炅曾在节目中倡导粉丝不要送礼物,并承诺“你们的爱豆来我的任何节目,我都会很用心地对待,但是真的不要去花这个钱了。”如果不控制这样的行为,表面满是善意的粉丝应援礼节反而会扩大行业的阴暗面。

粉圈并非道德的“低洼之地”

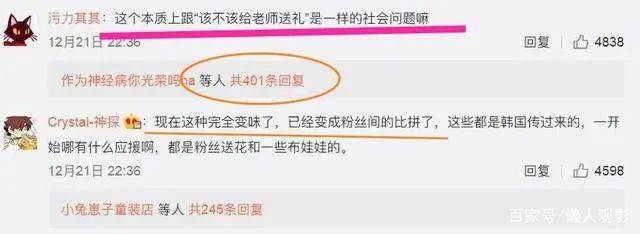

法律很难把控到粉丝的应援行为,但是这并不能说明它不应该受到“控制”。道德约束的力量应该起到积极的引导作用。正如某一热门评论所担心的那样,“这个本质上是跟‘该不该给老师送礼’一样的社会问题”,如果这种行为出现在政务、教育、医疗等等领域,也许它的矛盾性、不公性就会更加突出。

粉丝应援行为是具有很大的道德“迷惑性”的,它的“迷惑性”来源于自身的“娱乐性”, 粉丝们普遍会陷入个人情绪表达、个人选择等自由观点的盲区,忽视自身行为对行业规则、行业风气的负面影响,也忽视了在这个过程中自我价值观可能会畸形发展。

正如人民网评论所言,“‘只要送礼就能解决很多问题’的不良价值观,对年轻一代的影响非常负面”。“消费主义”、“拜金主义”、“攀比心理”是粉丝应援文化的灰色影响,我们必须警惕,否则不利于年轻群体树立正确的消费观念和理性的追星观念。

粉丝应援的本质是“爱”,但是“失控”后的粉丝应援行为会阻碍粉圈文化的健康发展。 除了理性追星的“自控”外,这样的行为也需要行业的监督,偶像力量的引导。明星和团队,应明确自己的态度,真正发挥偶像效应,节目播出平台和制作方也应该明确制定相关的约束政策,强化监督,打破行业潜规则。只有这样才能实现粉丝与偶像之间真正的良性互动,粉圈文化才能勃勃生机、气正风清。